町田で月イチでアートが楽しめる「パリコレッ!ギャラリー」第36弾は、

町田市・成瀬ゆかりの作家、大沢潤一さんの個展を開催します。

会社員として働くかたわら絵画に取り組み始めた大沢さん。

風景画、抽象画、さらにはハニワまで、描かれるものは実に様々。

瑞々しい気持ちで自由に創作を楽しむ大沢さんに、

絵を始められた経緯、描くときに考えていること、

自ら手がける額縁のことなどについて聞いてみました。

⬛︎ ご出身はどちらですか?

東京の大田区・大森です 。京浜急行の沿線で、昔は京浜工業地帯の真っ只なか。町工場が連なる一方で、浅草のりの養殖が盛んに行われていました。冬になると、のりを取ってきて、枡目に入れて、よしずに干して。これが風物詩になっていたところです。中学校1年生の時にのり漁は廃止されてしまったのですが、不思議な雰囲気の面白い街でした。

また、中学生の頃ですが、洋画家の國領經郎(*)先生が隣の中学の美術教師だったんですね。彼の初期の点描の作品に、僕らが子どもの頃に見た大森の風景がたくさん出ていましてね。なかなか懐かしく「心の風景」となっています。

それから一時仕事で相模原などにもいたのですが、それから成瀬へ来まして、もう50年近くになります。

*國領經郎(こくりょう つねろう):砂丘や砂浜を舞台とした情感豊かな絵画作品を数多く描いたことで知られる、戦後日本を代表する洋画家のひとり。

⬛︎ 会社員として働くかたわら、絵の制作をスタートされたそうですが。

長いこと仕事が忙しくて絵を描けなかったのですが、ある程度の年齢になってくると、これから先どうすんだっていうことを考え始めまして。当時はまだ仕事一筋という考え方が世間では強く、いつかはリタイアしなきゃいけない。だったら、先のことを今からしてもいいんじゃないかと思ったので、60歳手前ぐらいから少しずつ始めました。

今でもお世話になっている横浜美術友の会。幸い良い教室があるのを知っていて、会社からも近かったので、そちらに通いました。必要な時には有給休暇を使って勉強するようなこともしていましたね。それよりも前にちょこっとだけ別の絵画研究所に通ったこともあり、どんなことをするか雰囲気は知っていましたから、何の抵抗もなく始められました。

リタイアしてから何か始めようとする方が多いように思いますが、仕事が現役の時からなるべく早めに始めるということは、年齢的にも気持ちの面でも大事なことかも知れませんので、今となっては大正解だったかもしれません。仕事との両立もうまくいったのかなという気がします。

⬛︎ 画材はパステルとガッシュを用いるそうですね。

パステルは手に持って直接描く、この感触が好きです。筆を使う場合はそれをコントロールすることが主な作業になる一方、パステルは紙に直接当たっている感触が自分の手で伝わってくる。食べ物でもクリスマスチキンを直接手に持って食べるとワイルドな感じがして美味しかったりするじゃないですか。それと同じようなことだと思いますね。

⬛︎ ガッシュとはどういう画材でしょうか?

水彩の中でも“不透明水彩”のことです。小学校で使っている画材はみんなガッシュですよ。顔料の比率が高いので、色が非常に鮮やかに出ます。ただ、接着剤に使っている比率が少ないため、水が多いと下の色が動いてしまいます。そこをうまく使いこなす技術……技術というよりもどういう風にして描くかを、身に付けるまで少し時間がかかると思います。

⬛︎ 時には定規なども使って制作されるとか。

仕事の打ち合わせで資料をこしらえたりするのに、コンパスや定規を使って書かなきゃいけませんでしたから、自然と覚えましたね。そんなことも絵づくりの伏線になってるかもしれません。三角定規とかを使って絵を描く人は僕の周辺にはあまりいないようにも思いますが。

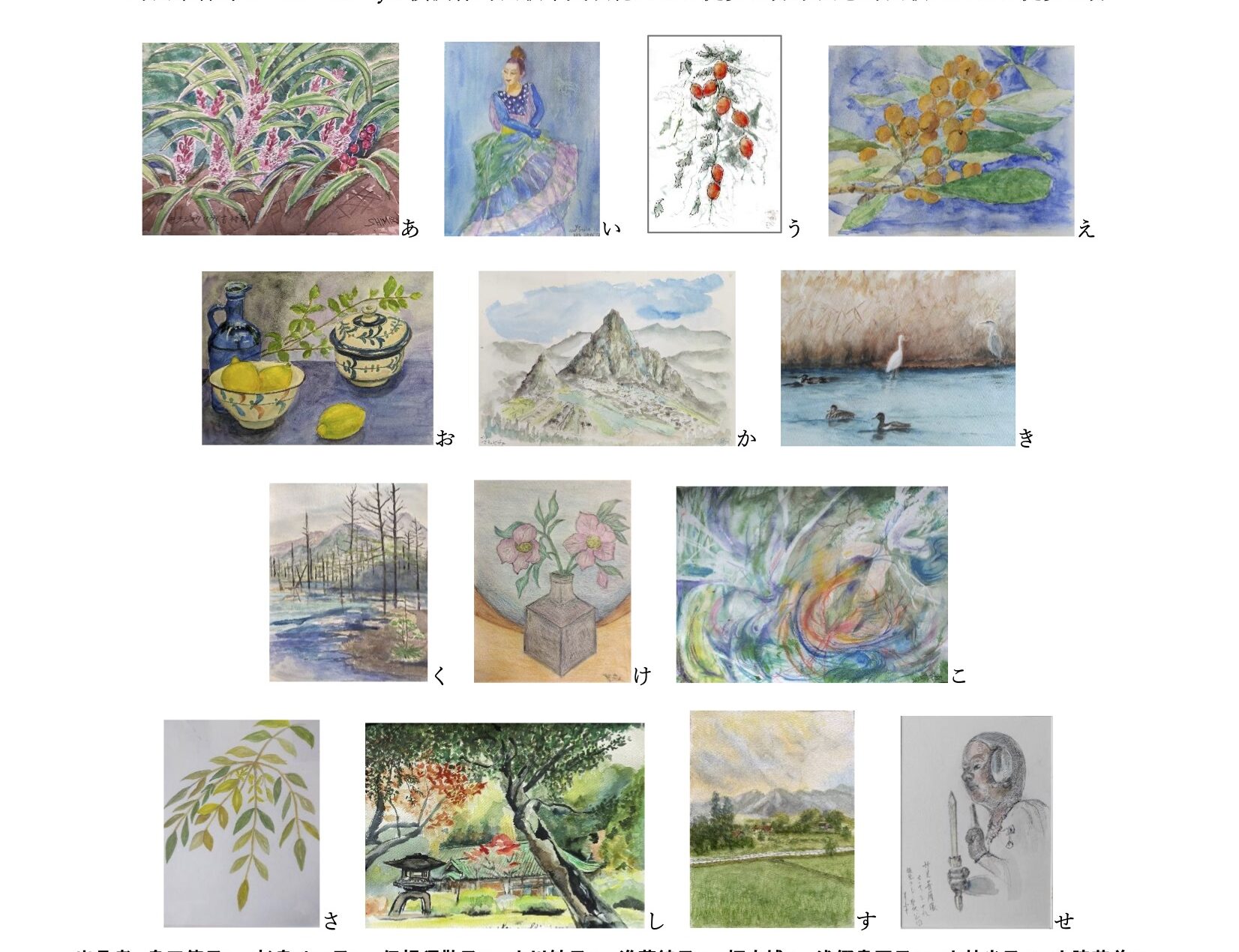

⬛︎ 今回の展示について、過去の作品から新作まで展示されるとのこと。モチーフや描き方が幅広くて驚いたのですが、描くものやスタイルが変わってきたのでしょうか?

特に変わったということではないです。最初に勉強していく過程でちゃんと基礎を学びますが、その後どういう風に進めていくかというのは、その人の感じ方によって全然違うように思います。基本的に思うのは、 芸術活動というのは一つのことだけをずっとやっていれば良いものができるかというと、そうでもないような気がする。日本では一つの仕事をただひたすらにやる、勉強していくスタイルの人が多いように感じますが、外国の人はそうではないんじゃないかなぁと。農耕民族と狩猟民族の違いっていうのもあるのかなぁ。ただ、僕は少し年をとってから絵を始めましたから、スピード感をもってしないと寿命が尽きちゃうって思いもあるのかもしれないね。

食べ物と同じだと思うんですよ、絵を描くっていうのは。何を食べても美味しいでしょう?絵だってどんな絵を描いても面白いんですよ。何を食べても美味しいし、新鮮だし、めずらしい……こんな感じ方が絵を描くことにも必要ではないかと思っています。そんな考え方で、具象画であれ、抽象画であれ、創作的な傾向の強い作品であれ、気楽に楽しんで描いていますよ。

これからもどんどんどん変わっていこう、ハニワの次は何を描こうかと思っています。今回の展示でも、もうちょっと違うことをやってみようかなと思って、1点だけ今までとは違う感じの作品を描きました。

⬛︎ちなみに、なぜハニワを描こうと思ったのでしょうか?

国立博物館で見たハニワの展示には、びっくりしたね。1800年も前の話ですよ。あの当時の人たちが作った、それだけ優れた文明が当時すでにあったんだということが驚きの世界ですよね。あれは本当に国宝ですよ。現代の彫刻家でもあの作品を作るのは容易でないと思います。

少しその精神を勉強してみようと思って描き始めたんです。ただ、実際にやってみると非常に難しい世界ですよね。あの精神レベルに追いつこうと考えること自体が無理なのかもしれない。何度も自分なりに解釈して、自分を変えてみようとするしかないのかなと思って、いろんなことをやってみた結果なんです。時々公募展でも見かけますよ、ハニワ。みなさん真面目に描いていらっしゃいます(笑)。

新聞の科学的な記事で、縄文人のDNAから復元したイメージの顔と頭蓋骨をそのままシンメトリーにしていた図があって、「あ、こういう考え方があるんだな」と。左右を合体させるアイディアが面白かった。

一つやると、どんどんいろんなアイディアが出てきてね。サラリーマン時代によく「善の回転をしろ」と言われていて。いい仕事をすると、お客さんが知り合いを連れてきて紹介してくれて、どんどん世界が広がっていくということ。まあ、反対側のこともありますよね。悪い仕事をしていると、あれはダメだと、お客さんが見放しちゃう。その“善の回転”を、うまく使いたいなと思いますよね。今やっている事が、先に繋がるように。

⬛︎ 絵を描く時「琳派以来の日本絵画の装飾性に富んだ特性などを、身近にある画材や画題でいつの時代にも易しく表現したい」ということですが。

日本絵画というのは、室内装飾として描かれている意味合いが強く、ふすまなど建築の一部だったんですよね。装飾性というものが非常に求められたんだと思います。日本人は明治維新の時に西洋絵画のあまりのすごさにびっくりして、その考え方を取り入れるうちに日本絵画が少し押されてしまったのかもしれないですね。日本絵画の本来持っていた特性や物の考え方、捉え方を忘れてしまう傾向がある様に思います。かえって西洋人の方がその特性などを深く理解し、その後の西洋絵画の中に日本絵画の影響が垣間見えるようになったのかもしれません。

そんなわけで、日本絵画の特性である、日常の中にある装飾性や、それを観て感じる心のゆとり、安らぎなどを作品の中へ表現できれば良いと思うのです。特に創世記の琳派の作家は、あくまで庶民階層の日常の生活道具に絵を描くことから出発しています。この考え方や行動のあり方は忘れてはならない精神だと思っています。

結局は、見て面白いか面白くないか、美しいかどうか…という考え方が僕は強いかもしれない。ただ、それは人によって違うでしょうね。写実的な絵画を描きたい人は、それを進んでやればいい、それでいいんじゃないかなと思います。人に強制するものでもないし、人から言われるものでもない。それだけ絵画の世界は広いですし、そのくらいの多様性がないとだめだなと思いますよ。

⬛︎ 影響受けたアーティストはいますか?

好きな画家、作家はいっぱいいます。画面の構成や、形の捉え方、色彩に対する考え方を観ることはもちろんですが、作品だけじゃなく先人たちの言葉も集めるようにしています。野見山暁治(*)先生の言葉で「形は色を閉じ込めようとするし、色は形を無視して広がろうとする」という言葉があります。この“色”や“形”という言葉を他の言葉に置き変えてみると、日ごろ作画の上で迷っていることが出てくるような気がします。例えば、よく僕らが絵を描いていて直面するのは、画面の大きさが決まっていることです。あの中に物を入れなきゃという意識があるので、それが自分を縮こまらせてしまう。同時に、そんな枠ははみ出してしまおうという意識もあったりして……そのコントロールが難しい。

ただ、何かを閉じ込めようとしたり、何かを無視して広がろうとするのは、画面ではなく結局は自分自身じゃないかなということを感じますね。この世界は面白くて、足して2で割れば正解が出るかと言うとそうではない。絵の世界も同じで、正解は自分自身で求めないと出てこない。そのようなことがこの言葉に凝縮されているような気がします。

*野見山暁治(のみやま ぎょうじ):抽象性の高い伸びやかな画風で戦後の日本洋画の第一線で活躍し、100歳を超えて制作を続けた文化勲章受賞者の画家。戦没画学生の遺作に光を当てた「無言館」(長野県)の設立にも尽力。エッセーの名手としても知られる。

⬛︎ 本展のタイトル「形の記憶」は作品タイトルでもありますが、どのような意味なのでしょうか?

正直なところ、つけなきゃいけないからつけたものです(笑)。ただ、後から考えると「記憶」という言葉の中には、出来事や体験、それに伴うさまざまな思考が凝縮されているような気がします。

以前、三島由紀夫が「科学者と文学者の違いは何か」と聞かれた時に、「関心の方向が、これからくる時間と過ぎてきた時間の、どちらに強く想いを寄せるかの違いだ」という内容を言っていたことを覚えています。絵描きはどちらかというと今まであったこと、記憶に残ったこと、その中で考えたことや感じたことを、色や形や画面構成の中で表現しようとするケースが多いように感じます。抽象画家の中には、これから先の世の中のことを、もっと抽象的に描いている人もいますけどね。

⬛︎ 額縁もご自身で作られるそうですね。

会社員時代の職業柄、寸法を出すことなど多少心得はありましたので。きっかけはとにかく額縁にお金がかかる、だったら作っちゃおうっていうのが発想です。

ある時、絵の先生から「額を作れるのは、あなたの大変な武器ですよ」と言っていただいたことがありますが、その時はどういう意味で言ってくれたのかよく分からなかった。額も込みで作品だと言う人がいるから、そういう意味かなと思っていましたが、今回個展をやらせていただくに際して額も用意しなきゃいけないことになって、武器の意味がわかった気がします。全部額屋さんに作ってもらったら経済的に大変ですからね。

額縁は手作りの感じがするあたたかみのあるものを作りたいと思っています。大変なこともありますが、作品に合うように材料を選んだり、やってみると面白いですよ。あとはサイズを自由にできるということも額を作る理由ですね。

額縁に関しては面白いエピソードがあって、猪熊弦一郎(*)さんが若い頃、マティスに絵を見てもらっていた時期があって、額装した絵をマティスに見せた。するとマティスは怒った。「額に入れて絵を見せるなんていうのは画商のすることであって、絵描きのすることじゃない」と、普段は温厚な人なのにその時だけはすごく怒った。確かに、馬子にも衣装でね、これはどうかな…と思った絵も額に入れてしまえばごまかしなのかなという気がしないでもない。だから僕みたいに自分で額縁を作って絵を入れてしまう人はとんでもないやつなのかもしれないね。

*猪熊弦一郎(いのくま げんいちろう):昭和期を代表する洋画家の一人。新制作派協会を結成し、東京、パリ、ニューヨーク、ハワイと拠点を移しながら、様々な芸術家たちと交友しながら独自の画風を追求。三越百貨店の包装紙デザインや、JR上野駅中央改札の壁画でも知られる。

⬛︎ 所属されている町田市美術協会についてお聞かせください。

僕自身は加入させていただいてからまだ数年しか経っていませんが、すごく歴史がある会でね。今まで運営やご指導をされてきた方に深く敬意を表するばかりです。これからも町田の芸術文化の振興に力を発揮されるよう会員の一人として願っています。長くて40年も入っている方もいらっしゃいます。特に工芸部門はいろんな試みをされていて面白いですよ。

しかしながら、絵画に限って言えば愛好家の方の高齢化や、平面絵画を描くという文化自体が少なくなっているんじゃないかという心配もあります。協会としてもどのように時代の変化に対応していけるかが課題になっていくのかな。スタッフが少ないので、先々のことをどこまでできるかという問題もありますが、うまくいくといいなという風に思っています。

⬛︎ これからどんな絵を書いていきたいですか?

わからないねぇ。わからないから楽しいんだと思います。「ジョハリの窓」という心理学の考え方がありましてね。その中で“未知の窓”といって、「自分も知らない自分、他人も知らない自分がある」というんですね。

自分もどのくらいまで頑張るのかわかりませんけど、ただ一生懸命楽しんでやるだけではなくて、作品を通して自分も他人も知らない潜在的な能力とか、可能性っていうのを見極めてみたい。それを見極めてから終わりたいなという思いはありますね。だから、まだまだ描いてみたいと思いますし、絵もどんどん変わっていっていいと思います。

⬛︎ 最後に、今回の展示の見どころや来場者の方へのメッセージをどうぞ。

楽しんで描いているなというところを見ていただけたらなと思います。変な話ですが、公募展でも楽しんで描いたことが見受けられることが案外重要らしいです。作品の出来が同じだったらどちらを取るのですかという質問を誰かがしたそうですが、審査員の先生は即座に楽しんで描いている方をとるということを言われたそうなのです。

見にきていただいている方がそれを感じて、自分の家に飾ったら楽しいなとか、あるいは日常で大変なことが多い中、ホッとする瞬間を感じていただければいいのかなと思いますね。そういう喜びを与えられることが、大事なのかと。楽しかったなと思っていただければいいかなと思います。

大沢潤一 プロフィール

1950年生まれ。町田市成瀬在住。

会社員の傍ら2008年頃よりNPO法人横浜美術友の会などで研鑽を積む。

町田市美術協会会員、爽蒼美術協会委員(みずゑ展)